豆寄席第44回『生成AIの進化とこれからのシステム開発』開催報告

本稿は、豆寄席第44回の開催報告です。

開催概要

| タイトル | 生成AIの進化とこれからのシステム開発 |

| 講演者 | 浦川 伸一 |

| 開催日時 | 2025年7月17日(木)18時30分~20時00分 |

| 講演概要 |

近年の生成AIの進化は、あまりに劇的で、日常業務でAIや生成AI案件に携わっていないエンジニアにとって、その変化が今後の仕事にどう影響していくのか、なかなか体系的に捉える機会がないように思います。そこで、ベンダーおよびユーザー企業に所属した経験から、昨今の生成AI最新事情を取り上げ、今後のエンジニア職のあるべき方向性について、皆さんと議論したいと思います。 |

講演の流れ

本講演では世界的にどんどん技術革新が起きているなかで、その1つである生成AIについての概要を紹介していただき、システム開発に対してどう活用していけばいいのか、どう取り入れていくべきかという内容を以下の流れでご講演いただきました。

- はじめに

- IT業界の大きな変化

- 生成AIの論点整理

- DX/モダナイゼーションに生成AIを

- 人財・組織をどうすべきなのか

- まとめ

1. はじめに

浦川さんがIT業界に41年関わる中で、メインフレームのオープン化やインターネットの普及、インフラ領域のクラウド化、そして生成AIの登場と、大きく3つの劇的な技術革新があったと述べ、現在は生成AIの黎明期であり、「異質な知性とのファーストコンタクトの真っ最中」であると安野貴博氏の言葉を引用して強調されていました。

そして、本講演の問題提起として、生成AI技術の進化は急速に進んでおり、この変化の速さに伴う対象領域の拡大とともに、他の学術領域との関連性の複雑さも増しているため、IT部門・情報子会社経営の旧態依然とした対応ではどんどん日本の国際競争力が弱くなっていくことを述べられていました。

今後、この問題に対してどのようにアクションを起こしていくべきかに焦点をあてて話をしていただきました。

2. IT業界の大きな変化

近年のIT業界を取り巻く状況として、様々な技術が細分化してしまったため、システム開発やDX化を進める際に多数のIT企業からの支援が必要になってしまい、IT高度化推進の壁になってしまっている。そのためこの壁を取り払う手法として生成AIを取り入れ、うまく活用していく必要があるという話をされていました。

そこで、生成AIとはどういう技術なのかを広く浅く紹介していただきました。

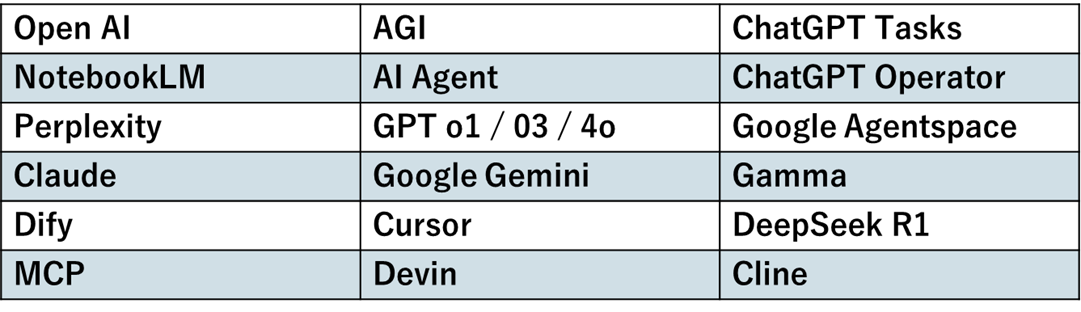

興味がある方は別途調査していただければと思いますが、以下のようなAIに関連するキーワードに沿って、言葉の定義や変遷、LLMの特徴(弱点と対応策)などを説明いただきました。

また、生成AIを既に取り入れて活用している企業がどうのようにそれを行っているかを一例として紹介いただきました。ガードレールとして法律やセキュリティ、倫理性、データの安全性について社内ルールを取り決め、それに従い様々な種類のAIモデルを検証利用し、有用性が認められればどんどんビジネスに適用している企業がある一方で、まだまだこのようにスムーズにAIを活用していける体制が整っている企業のほうが少ないという意味で、企業間でAI対応への分断が拡がりつつあるのではと感じました。

3. 生成AIの論点整理

生成AIによってもたらされているIT業界の変化の中でも顕著に取り上げられるのが「人が行っている仕事のほとんどが代替できてしまうのではないか」という危惧です。つまり、システム開発やDX化の実現方法が激変するのではないかということだそうです。

ここまで述べていた生成AIの特徴を以下の3点にまとめていました。

①人が持っている知識や経験知を大量に記憶・蓄積できる

②文章、画像、動画に対して、人レベルで理解し、生成できる

③データ入力、計算、メール配信などのタスクを組み合わせた複合的な動きができる

この特徴を踏まえると、従来のやり方、例えばウォーターフォールモデル的な発想が通用しなくなるだけでなく、アジャイルでもAI導入においてやり方を大きく変える必要性がでてくるでしょう。のままだと、どんどんAIに代替されていく可能性が高いと指摘されていました。また、要件定義などの各フェーズそのものにも大きな変化が生じていると述べられていました。

どういった変化があるのかについては、これまでは人がある程度精巧な設計をし、例えばそれをコーディングしてテストを実施、バグをつぶして完璧な状態にするまでのコストが非常に高かくなる傾向が多かったが、生成AIを導入することで、プログラミング言語などの学習コストも下がり、ある程度抽象的な文章での指示でもそれなりの成果物を提示してしまうことを例として挙げていました。

これは私自身もすでに体感しているところですが、何かをつくる際にはファーストステップとしてGeminiなどの生成AIにたたき台を作ってもらってから手を加えていくやり方が本当に多くなってきたと感じています。

このような変化がある中で、企業のIT部門やDX部門が特に備えておくべき知識体系と学術領域として以下の2つの領域について説明をいただきました。

[データマネジメント]

データマネジメントの重要性が強調され、DMBOK(Data Management Body Of Knowledge)として知識体系がまとめられていることが紹介されました。多くの企業でデータ環境が複雑化・進化しているため、体系的かつ継続的な維持・整備が容易ではない現状が指摘されました。

生成AIを企業で有効活用するためには、インプットとなるデータに対する統制が大前提であり、従来のデータマネジメントの範囲を超えた考慮が必要になると述べられました。具体的には、LLMに対するデータガバナンス、個人情報・著作権情報の取り扱い、画像・動画など新タイプのデータへの管理範囲の広がりが新たな観点として挙げられました。

[プロジェクトマネジメント]

プロジェクトマネジメントについては、PMBOK™™ Ver.5から7でアジャイル開発を考慮した改定がなされていますが、今後は機械学習工学への対応が課題であり、パフォーマンス領域を中心とした大幅な改定が必要であると述べられました。

そして、ウラノス・エコシステムを例に挙げ、産学官が連携し一体となってDXを進めていくことが重要であると述べていました。そのため、協力しあう多くのステークホルダーの賛同が生成AI活用による協創DXのカギになると意見をいただきました。

上記に加えてシステム開発へのAI適用について、導入している企業では効果がではじめているところもあり、これからは生成AIの利用に積極的な企業との関係性を構築していくことが重要になってくることも指摘されていました。

4. DX/モダナイゼーションに生成AIを

ここではAI・生成AIの利用がどの程度進んでいるのか、進んでいる・進んでいない理由、具体的な対応策の提案を紹介していただきました。

実際の現場でAIの活用が進んでいるのはSoE(System of Engagement)の現場がほとんどだそうです。しかし、DXを本当の意味ですすめるにはSoR(System of Record)への実装が重要ではあるけれども、それが普及していないのが現状とのことです。

その理由としては、基幹システムを担うSoR人材とDXを担当しているSoE人材が組織的に独立しているケースが多く、両領域を理解して開発に当たれる人材が希少となっていることが1つの原因であると述べていました。そのため、組織全体として複数領域(PM、データマネジメント、生成AI、社内DXなど)を理解して業務遂行ができる人材を育成することに取り組む必要があると指摘されていました。

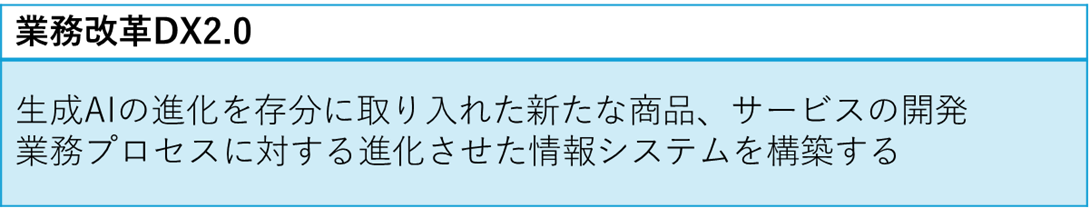

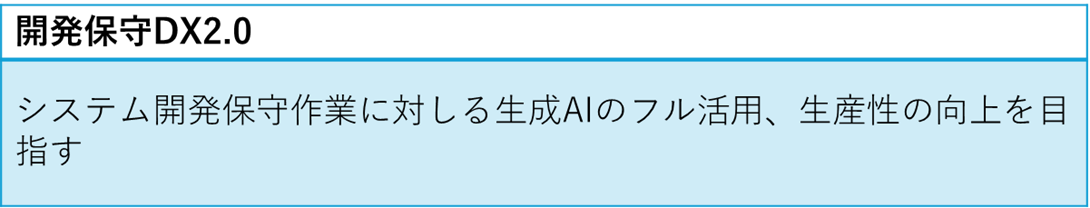

そういった人材を育成することで、生成AIを活用した「業務改革DX2.0」「開発保守DX2.0」(ツインAIソリューション)を目指すことが必要であると述べています。そして、このツインAIソリューションを実現させていくには完璧は目指さず、AIの限界を人がカバーすることが大事になるとのことでした。また、非定型業務への活用はもちろんですが、生産性や事業革新を劇的に変化させていくにはそれ以上に定型業務への活用が重要であることも併せて述べられていました。

5.人財・組織をどうすべきなのか

これまでの内容と浦川さん自身がここ1年で追っていた生成AIの技術進化の知見から、現場業務を劇的に改善するためのポイントとして以下の点を述べらていました。

- AIについて主体的に学ぶこと

- 経営・管理者層が特にAIを深く理解し、トップダウンで導入を進めていくこと

- 生成AI自体がAI実装のハードルを下げてくれること

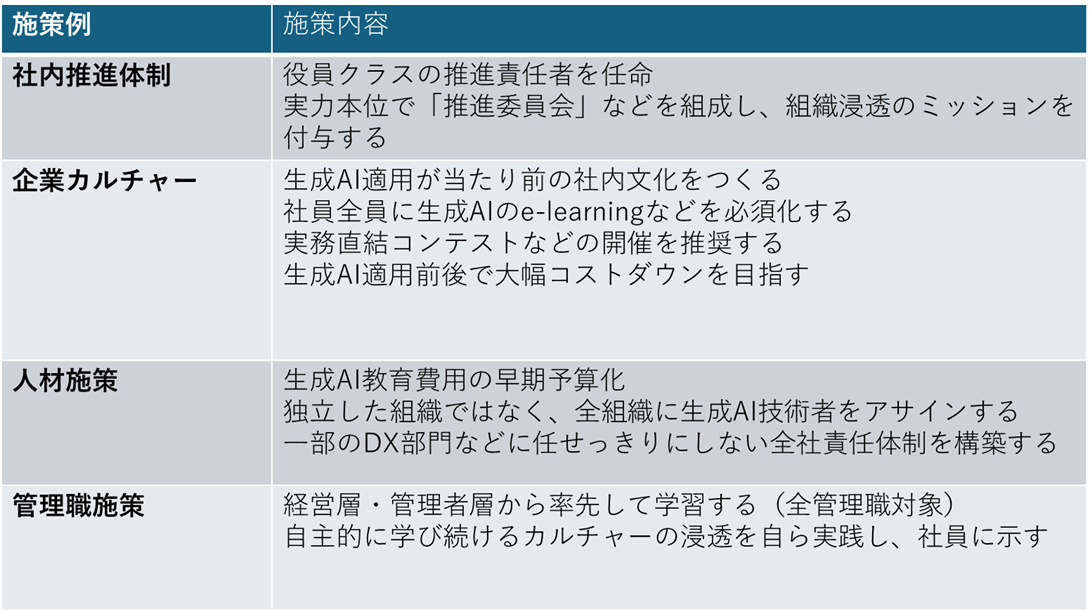

これらの点を踏まえた施策例として以下の図に示す内容を提示してくれました。

このような施策例を挙げつつ、これまでの専門職制度では生成AI時代に対応ができないのではないかと疑問を投げかけ、戦略的IT企業に必要なスペシャリストの6領域(事業戦略、IT戦略立案、ITサービスの提供、IT化の実現、プロジェクトマネジメント、品質・標準化)と3つの実績ランク(Master, Expert, Specialist)についても述べていただきました。

こういった施策をどんどん導入していかなければ優秀な若手技術者の流出やキャリア採用の定着難につながってしまい、企業としての成長も鈍化してしまうことを懸念されていました。そのためにも「経営・管理者層が特にAIやその周辺領域の技術を深く理解し、トップダウンで導入を進めていくこと」がやはり大事になってくると感じました。

6. まとめ

浦川さんが抱くIT部門・情報子会社への期待として、

- 時代の変化を先読みし常に最新のIT/AI技術・業界動向を洞察し組織運営に生かすこと

- 事業会社の経営環境・戦略・課題を深く理解し期待を超えるIT提案や実装を実現すること

- モダンPMを体系的に理解し現場適用することでプロジェクトを成功裡に遂行すること

- 生成AIを含む新たなIT技術を積極導入し部下やパートナー企業、そして事業会社をリードすること

が経営層のミッションではないかと述べられていました。

最後に、浦川さんの41年の社会人経験を得て感じていることとして、技術の進展は目覚ましい一方で、日本のGDP停滞、労働生産性の頭打ち、少子高齢化加速による国力低下といった大きな課題があると述べられていました。専門性を高めつつ、広い視野で時代の潮目を読み解く力を身につけることで、仕事はもっと楽しくなるとし、好奇心とアップデート(乗り遅れない)、理論と実践の両立(浮世離れしない)、実行力(コメンテーターにならない)、使命感(人任せにしない)が重要であると締めくくられました。

所感

本講演では、生成AIがIT業界、そして社会全体に与えるインパクトについて、歴史的背景から具体的な適用事例、そして未来に向けた組織・人材戦略まで、多角的な視点から非常に包括的に解説いただきました。

特に印象的だったのは、生成AIを用いることでシステム開発やDX化のための対象領域の学習コストが圧倒的に下がり、誰でもキャッチアップの初動がしやすくなってきているため、「協創」しながら目の前の業務に取り組んでいく必要性が高まってきているという点でした。

確かに技術領域が細分化してきていることを考えると、対象部門や個人単位でどうにかしていくやり方では生産性を高めることに限界が来てしまい、ビジネスの現場ではそれだけチャンスを逃してしまうことになってしまうと思いました。そして、様々な部門・領域で生成AIを使える人材を育て、協創していくためには経営層の方々の協力とトップダウンで文化として浸透させていくことの重要性も強く感じました。

また、DMBOKやPMBOKといった既存の知識体系が生成AI時代において再考察を迫られているという点も、今後のIT業界で働く上で不可欠な視点であると認識しました。技術だけでなく、データガバナンスやプロジェクトマネジメントといった周辺領域も生成AIを使うことを前提にした内容に進化させていく必要があるという指摘は、自身のキャリアを考える上でも大変参考になりました。

講演全体を通して、生成AIの波に乗り遅れないための「自ら学ぶ姿勢」と「実行力」の重要性が繰り返し強調されていたことを受け止め、常に変化する技術動向をキャッチアップし、積極的に現場に適用していくことを意識しながら日々の業務に取り組んでいきたいと感じました。

今後の 豆寄席 へのご参加もお待ちしております!