豆寄席第40回『衛星データ活用ソリューション「DiXiM Space Vision」のご紹介』参加報告

本稿は、豆寄席第40回の開催報告です。

開催概要

| タイトル | 衛星データ活用ソリューション「DiXiM Space Vision」のご紹介 |

| 講演者 | 株式会社デジオン AIアーキテクト 久永 真悟氏 |

| 開催日時 | 2025年2月26日(水)18時30分~20時00分 |

| 講演概要 |

衛星観測データ活用ソリューションであるDiXiM Imaging AIと準天頂衛星システムみちびきの信号認証サービス(QZNMA)への取り組み、IS-QZSS-SAS(ユーザインタフェース仕様)をご説明いただきました。 |

講演の流れ

久永氏から、新たな事業領域として魅力のある“宇宙“へどのように取り組んでいるかを、具体的なソリューション、活用している技術を通してお話しいただきました。

- 自己紹介 / デジオンの紹介

- 新たな事業領域としての宇宙への取り組み概要 “DiXiM Space Vision(宇宙のデータを未来の暮らしに)” のご紹介

- 衛星観測データ活用ソリューションDiXiM Image AIのご紹介

- 準天頂衛星システムみちびき信号サービスへの取り組み

- 信号認証サービス向けのインターフェース(IS-OZSS SAS)の仕様解説

当日の様子

データ活用のソリューションに携わっているエンジニアの方やデータサイエンティストの方にご参加いただきました。参加者からの質問を通じて、講師の久永氏から、実際にサービスを開発・提供されている方ならではの詳しい内容、事例、動向をお話しいただきました。

今回得られたこと(所感)

衛星データの活用について、基本から知ることができ、さらに測位信号の脆弱性と対策についても知ることができました。技術だけでなくルール整備が進むことが重要なのだと感じました。国主導による活用しやすい環境整備、民間による企業がビジネスで使えるサービスの開発が加速すると、お客様から衛星データ活用のご相談を受けることが出てくるのではないかという期待が持てました。

以下は、今回学んだ内容についての簡単なメモです。ご参考にしていただけると幸いです。

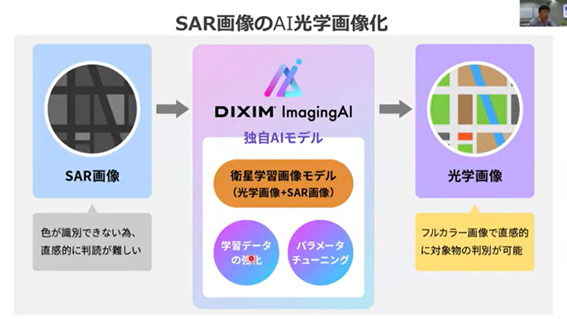

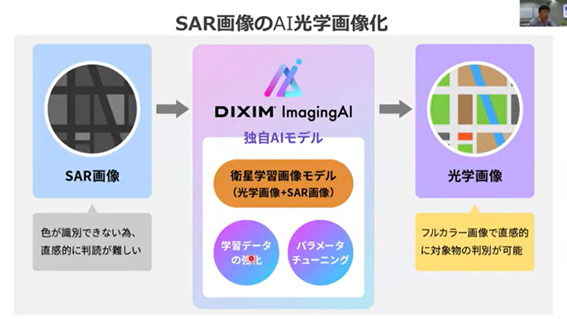

衛星画像を使えるようにするには

いわゆるカメラで撮影した光学衛星画像と、可視光線以外を捉える合成開口レーダーで撮影したSAR衛星画像(「サア」と読む)がある。SARは夜間や曇りなど目で確認できない状況もデータにできるというメリットがある。その一方で、色が識別できずそのままでは判読が難しい、人が見て何かを判断するには解像度が低いというデメリットがある。そこで、デジオンさんでは、光学画像も学習データにしたAIモデルを開発して、フルカラーかつ高解像度な画像の生成を可能にした。

衛星画像はどこに活用できるのか

農業利用状況調査、固定資産勢調査、災害時家屋倒壊調査などがある。サンプルの画像を見せていただいたのですが、人が直感的な判断をする支援になるレベルの画像に変換されていました。用途としては災害対応での活用が注目されているそうです。個人的には、渡り鳥の休息地や水源域などの現状把握により、自然環境とバランスをとった開発の検討にも役立つのではないかと思いました。

衛星測位信号の脆弱性と、対策としての信号認証

民間に開放されている測位信号は公開されており、知識があれば同様の測位信号を作り出すことができる。しかし、第三者が生成した測位信号を判別する方法がなかったため、なりすましなどの妨害行為が多く報告されているという状況があった。そこで準天頂衛星システム「みちびき」で、電子署名認証技術を使った認証サービスが開始され、民間での実証の事例がでてきている。

信号認証システムのインターフェース仕様

衛星測位衛星には日本のみちびきだけでなく米国や欧州のものもあり、これらの衛星データも使えるようにみちびきの認証サービスは対応している。

今後の 豆寄席 へのご参加もお待ちしております!