豆寄席第41回『本音を引き出す対話の場のデザインとファシリテーション』参加報告

本稿は、豆寄席第41回の開催報告です。

開催概要

| タイトル | 本音を引き出す対話の場のデザインとファシリテーション |

| 講演者 | 株式会社豆蔵 高柳 謙 |

| 開催日時 | 2025年3月27日(木)18時30分~20時00分 |

| 講演概要 |

信頼関係を深め、質の高い対話を生み出すための「本音を引き出す対話の場のデザインとファシリテーション」についてご説明いただきました。 |

講演の流れ

ビジネスシーンにおいて相手の本音を引き出し、より良いコミュニケーションを生み出す具体的な方法について話していただきました。

- 司会者による講演者・本講演のご紹介

- 講演者による自己紹介

- 本音を言わない時ってどんな時?

- 本音を話したくなる対話術とは

- ファシリテーターの役割とは

- 話しやすい場からは想定内の対話しか生まれない?

- 本音に気づく思考支援とは

当日の様子

講演をはじめるにあたり、登壇者から今日の学び方として「違和感を大事にする」「自分に使えるものは持ち帰る」「自分の現場を想像しながら聴く」という3つのポイントを参加者に提示されました。それによって参加者が共通の前提をもち講演に入ることができました。また随所で「共感できる方は1を、ピンとこないという方は2をチャットに入力してください」というようなクローズド・クエスチョンが設けられ、参加者自身がまさに自分の本音と向き合う(自分をHostする)時間にもなりました。講演の中では主にホワイドボードを用いて人の感情や対話に影響する様々な要素について解説がされました。

今回得られたこと(所感)

対話やコミュニケーションというものは日常的に身近にあるものの、意図して場をデザインしたりファシリテーションしたことがあまりなかったため、対話における重要なポイントや指針を図で分かりやすく解説していただき理解が深まりました。

以下は、今回学んだ内容についての簡単なメモです。ご参考にしていただけると幸いです。

本音を言わない時ってどんな時?

例えばあなたが会社の廊下を歩いていると前から社長が来て、自分に対して「最近どう?」と聞いてきました。あなたなら何て答えますか。またそういった場で本音が言えない時とは具体的にどんな時ですか。

会話の意図が分からない時

- 社長が自分に「最近どう?」と聞いてきた意図が分からないため、当たり障りのない回答をしてしまった

- 回答によってはネガティブな結果になってしまう事を恐れて本音が言えない

時間がない時

- 話したい事はあるものの社長は時間が無いのではと思い言わない

- 廊下なので、他の人もいて話せる内容に限りがあるため言えない

相手との関係性が希薄な時

- 社長はそもそも自分の事をそんなに知らないと思い、どこまで話していいか分からないので言わない

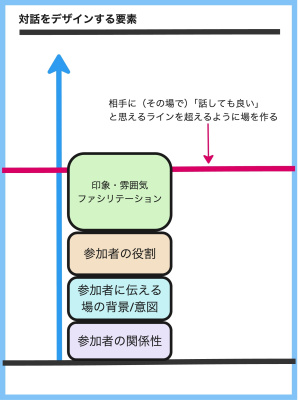

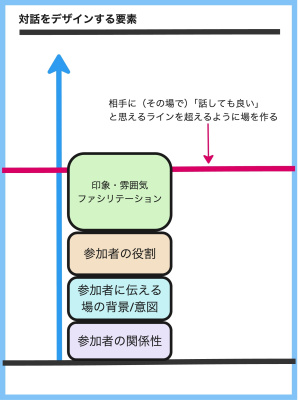

本音を話したくなる対話術とは

- 相手との関係性

初対面の人とは本音で話せないが、毎日一緒に働いている同僚とはある程度本音で話せる

- 対話の場の背景や意図

何のために設けられた場で、この場を通してどのような状態になる事を意図しているか(ゴールはどこなのか)理解できていると話しやすい

- 自分の役割

自分がなぜこの場に呼ばれたのか、自分の役割(期待されている事)が明確だと話しやすい

- 印象・雰囲気・ファリテーション

大事な仕事の話をする場合は周りの音が遮断された場所を選んだり、対話の本題に入る前にアイスブレイクをするなど場やファシリテーターの印象・雰囲気をデザインしたりすることで、話しやすくなる

もしも相手との関係性がまだ構築できていないなと感じる場合であっても、対話の場の雰囲気を意図して作ったり、対話の場をなぜ設けたのかその背景や相手に期待している事を正確に伝えたりする事で本音を話せる場をデザインする事が可能です。

ファシリテーションの役割とは

複数で対話をする場合、必要な時に必要な相手に話を振る事ができる人(ファシリテーター)がいることで効率よく対話を進める事ができます。例えばAさん・Bさん・Cさんの3名で何か話をまとめなくてはいけない場合、誰かが率先して場の雰囲気作りをし、参加者それぞれに役割を正確に伝え、加えて3名が互いに本音を言い合える程の関係性でいるという事は稀かと思います。一方でAさん・Bさん・Cさんの3名+ファシリテーターで対話をする場合は、ファシリテーターが上記の4つの要素を持ち合わせることで参加者の本音を引き出すことができ、Aさん・Bさん・Cさんが要素を持ち合わせていなくともファシリテーターを介し参加者の本音を聞くことができます。

話しやすい場からは想定内の対話しか生まれない?

仮に会議で例えると、話しにくい・意見が言いにくい会議というのは話している範囲が広く抽象的なため何を話したらいいか分からない事がよくあります。反対に話しやすい会議は、話す範囲が限定されていることで誰でも意見を言いやすい会議になります。その一方で話しやすい会議からは想定内の対話しか生まれないという問題点が起きます。そのためどういった目的をもって、どのくらいのレベルの話しやすい場を作るかはその場に応じて調整が必要です。

本音に気づく思考支援とは

そもそも自分自身が自分の本音に気づいていないという時もあります。そういった時は誰かと対話する事で自分の本音に気づく事もできます。本音に気づく思考支援には以下のような方法があります。

- 可視化

発言は消えていってしまうため対話している内容をテキストや図などで見える化し、相手と共有する事で「沢山話せているところ」や「あまり話せていないところ」またその偏りを共通認識できる

- 問い

相手の発言が具体的だった場合あえて抽象的な問いをしたり、過去の出来事についての発言をしている場合これからの未来についての問いをしたりすることで新たな気づきが生まれる

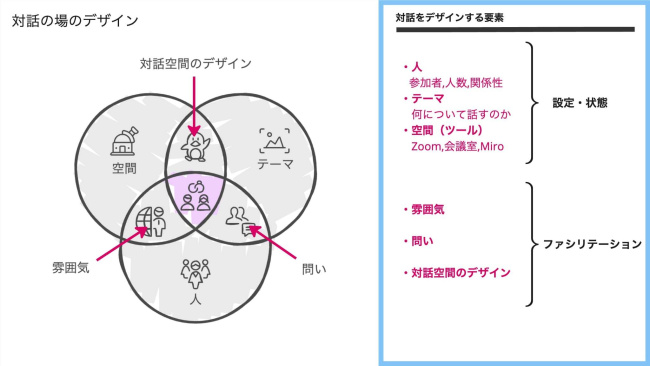

対話の場のデザインとは

「人」「空間」「テーマ」があれば対話は始められます。また「人」と「テーマ」の間には[問い]があり、「人」と「空間」の間には[雰囲気]、「空間」と「テーマ」の間には[対話空間のデザイン]があります。対話は「人」「空間」「テーマ」があれば始めることができますが、そこでどのような問いをするか、どんな雰囲気を作るかによって相手の本音を引き出せるかどうかが変わっていきます。そのため、対話の場のデザインを意識して作っていくことが重要です。

まとめ

本音を引き出す方法の中には、時間をかけ構築していく方法と時間をかけなくてもできる方法があります。ただし時間をかけなくてもできる方法も前提として本講演でお話しいただいたような「本音を引き出すための場のデザインとファシリテーション」の概念を理解することが不可欠だと感じました。対話自体は誰しも日常的におこなっているものの、何を目的とし、どのようなデザインをしていくか。意図をもって行う事が重要であると感じました。

今後の 豆寄席 へのご参加もお待ちしております!